【创世纪散文奖首奖】Augustinus | 海边的少年

- 故事的呼喚

- 2025年10月15日

在海边,“我”遇到一个心中有风暴的青少年,但也在那时,某个更温柔的风,慢慢吹进了他的心里。让我们一起来看,一个少年人生命蜕变的故事。

读文学,写随笔,相得益彰。欢迎查看文末海报,了解W130《普通读者文学随笔课》。

一、海边

我是在海边认识他的。

那天风不小,浪花撞在堤岸石块上,溅起一串白沫。我坐在岸边钓鱼,等鱼也等风停。

大概是傍晚五点,一群飙车族从远处呼啸而过,骑得像不用命。他是其中之一。呼啸好一阵子,仿佛不把鱼群出台湾海峡不罢休。在几声金属闷响后,我转头往路灯处看去,只见一个人停下来修车。

弄了仿佛有一世纪。把扳手丢到路缘,踢了机车几下,像要把懒散的驴子踢醒,但无济于事。最后,他拿下安全帽,居然,走向我这边。

那时我才注意到,他年纪不大,却有一种过了头的沉默。

“大哥,这里钓得到吗?”他问,声音很低,像是怕吵了浪。刚刚飙车的人居然斯文地关心鱼讯。

我说:“得等,有耐心就钓得到。”担心他是来借钱,只能有一搭没一搭回话。“快走吧,年轻人。”我心想。

他蹲在我身边,看着水面发呆。其他人催他,他摆手,没理会。

后来我们(只好)开始闲聊。

我问他在读哪所学校,他说一个名字,我听过,那是台南的明星高中。他却笑了一下说:“现在没什么人在乎这种事了。”看着大海,像在阅读渔火在暗色海面上的暗号,两人沉默了一阵子后,他离开了。

后来他常来。(好像知道我常来似的。)不是为了钓鱼,可能只是想坐一会儿。海风大,有时我们都不说话。他会问我一些很奇怪的问题,比如:“你觉得一个人要变成坏人,是不是一瞬间的事?”

我没办法回答。那时我才二十出头,也不比他多懂几年世界。

有次他突然提起国中的事。他说那时是班长,也是棒球队的投手,还拿过县赛MVP(编注:最有价值球员)。功课不错,老师喜欢他。班上同学都以为他会考上第一志愿。那时的他,还相信努力有用。

“后来呢?”我问。

他耸耸肩。“后来就不信了。”

他没说为什么,我也没追问。但我猜,信任这东西,在他生命里可能还没扎根过。

他说他小时候在亲戚家轮流住,像一个临时寄放的包裹。父亲是黑道,几乎不回家,留下的只有床底下的开山刀、十字弓和奇怪的粉末,以及一些永远不解释的谜。在亲戚家的国中三年把自己撑得很好,到了高中回到老家却全崩了——课不想上,人也懒得演。他说他只想知道“活着有什么意思”。

我还记得那天,我看着他低头绑鞋带,脸几乎被头发遮住。风把他的声音吹散,只留一句话在我耳边:“其实我不是坏,只是没有人在意我是不是好。”

那一晚我失眠很久。

隔几天,我拿了教会的聚会单张给他。他接过去看了一眼,没说话。后来我才知道,他那晚默默走进聚会,一坐就是三个小时。什么也没说,眼睛却红了。

但那是后话了。当时我只知道,我在海边钓鱼时,遇见了一个心里有风暴的孩子。那风,像要把他吹走。但也许,某个更温柔的风,正悄悄吹进他心里——只是那时谁都还不知道。

二、漩涡

那天不再是海边。

我记得很清楚,是一个冬夜,我们在教会外的石阶上。他刚参加完一次青少契的聚会,里头谈到浪子回头的故事。其他人都回家了,只有他坐着不走,望着教堂前昏黄的路灯发呆。那盏灯亮得温柔,却也有些疲倦,像是经历过什么不再说出口的事。

我走近他,递了一杯热可可。他接过,没马上喝,手指在纸杯边缘滑动,像是试图从这些动作里找出一些勇气。

“我爸了结了自己。”他低声说。

那是他第一次主动提到他的父亲。声音里没有愤怒,只有一种难以言喻的疲惫。他的语气很轻,像是怕说出口会惊动什么沉睡的东西。

他告诉我,小时候,父亲就是个暴风眼。总是在家人最脆弱的时候卷土重来,把仅存的宁静搅碎。他曾看着父亲把客厅捣烂,将爷爷推倒在地,然后像野兽般咆哮。那不是一个家,而是战场。

“我以前是个很乖的小孩你知道吗?”他抬起头,看了我一眼,“国中是前几名,还是棒球队的投手。我以为我可以跟我爸不一样。”

但到了高中,事情变了。受不了那种没人懂的孤独,受不了明明努力却总是被无视的感觉。他开始跟着人飙车、抽烟、揍人、逃学——只为了感觉自己不是那么透明。

“我爸看到我那副样子,只会笑。他说,这样才是他的儿子。”他苦笑着摇头。“我心里知道那根本不是我。”

来到教会以后,他才一点一点把那些装大人的假象撕掉。那个曾经优秀,后来堕落,最后重新站起来的自己慢慢从土里钻出来。

而父亲,也在这期间慢慢改变了。

“他开始不冲着我倒三字经,甚至不再摔东西。他只是……看着我,像是在看一个他不认识的人。像是……他发现自己错过了什么。”他说这话时,眼神有些飘远。

父亲已经病了很久,长年糖尿病拖着他走向死线,眼睛逐渐看不清、伤口无法愈合、骨瘦如柴,毒品更让他神志不清,而这些年来的暴力与愤怒,其实也是对自己深深的厌弃。他曾经以为狠可以让他活得下去,却没想到,这个信仰让他的儿子活了下来。

“他看着我,眼睛红红的,但他什么都没说。”他低声说,“我知道,那就是他的道歉了。”

但那句道歉终究没出口。父亲没有机会走进教会。他甚至没机会听儿子讲一句完整的见证。只是那最后几次的沉默,那少见的安静,像是一种落败的理解,也像是一种无言的祝福。

不是病房,不是医院,是在他租住的那间老公寓里。邻居闻到异味报警,警方破门后才发现他的遗体。他留下了一些药罐、一叠医药单,还有一张旧旧的照片,是他儿子还在念国中时穿着球衣的模样。

他选择了一个没有人在场的结束方式。就像他活着的那些年一样,总是孤独、倔强、不让任何人靠近。

“我知道他不是不爱我。”少年对我说这句话的时候,眼神是平静的,“只是他不知道怎么去爱。”

那天我们坐在教会后方的小园子里,一棵老树撒下斑驳的阴影。风很轻,他说这句话的语气,也像风一样轻。

“离世前,他不再打人了,不再吼叫了。有几次我进门,他只是坐在沙发上,看着我,一句话都没说……那眼神很奇怪,好像想问我:为什么你做得到,而我不行?”

我什么也没回答。因为我知道,这是他与他父亲之间最后的对话——无声,却比任何咆哮都深刻。

三、登山

几年后,我们在一个圣诞节聚会重逢,当年的忧郁少年,看起来精神奕奕。会后我们在教会附近一家咖啡店话当年。

他说,有一件事,似乎等着这一刻被说出来。

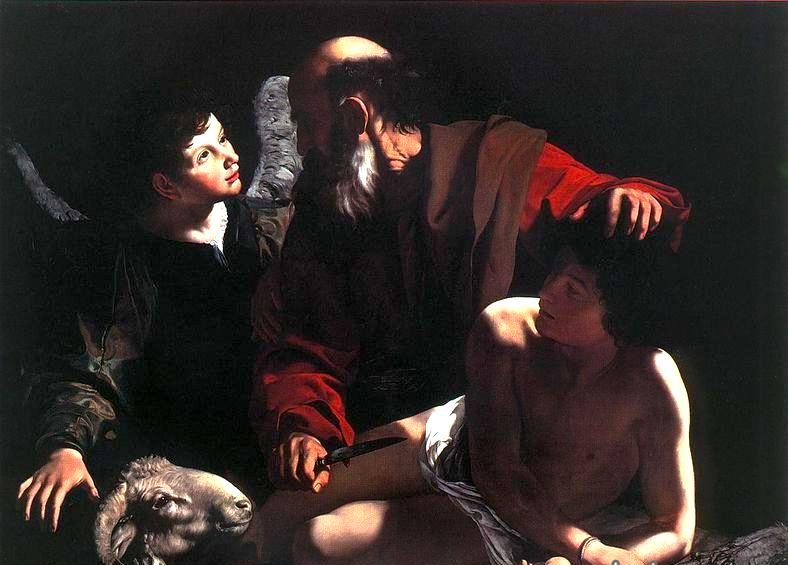

大学毕业后,他顺利上了宗教研究所。记得他写了一篇报告,是关于亚伯拉罕献以撒的故事。不是交作业的那种写法,是灵魂颤抖着、文字止不住地流出来的那种书写。

写到最后,他其实没有结论:

“测试亚伯拉罕的上帝残酷吗?我没有答案。但祂却对自己残酷。祂没有让亚伯拉罕最后献出以撒,却为了人的罪,残酷又血腥地献上了自己的儿子────耶稣。”

那篇文章,原是他交给教授的期末报告。三千字的门槛,却长成一万两千字,不像学生作业,更像是谁在审判自己灵魂时,一刀一刀剖开的自白书。

写作那几天,他几乎没合眼。白天照常上课,夜里就在宿舍公共空间打字,打到黎明。有人问他发生什么事,他只是笑笑说:“在爬一座山。”

但故事还未完。

后来他完成后,也跟一位就读神学院的朋友分享,奇特的事情就从这里展开。

谁也没想到,朋友顺手把报告放在宿舍书桌上。几天后,她室友,另一位神学生,捡起那篇文章。

在这之前,她像是活在灵魂抽离的空壳里。三个月了,面对多年感情突然崩解,她像是被拉进一场永不止息的风暴。她无法饮食,听不进讲道,连祈祷的声音也像是从墙后传来的噪声。她开始怀疑神是否真存在,或只是她自己幻想出来的父亲替代品。

甚至站在宿舍顶楼,看着天色与城市的灯火相混,在心里默念:“如果现在跳下去,那人会注意到吗?”

就在那样一个清晨,她起得特别早。不是为了祷告,也不是预备讲章。只是失眠到无以为继。她走到桌前,手中漫无目的地翻着资料,直到那篇文章出现在她眼前。

她读得很慢。每一个字都像从山上下来的石块,砸进她心中那片荒芜的平地。

读到以撒问:“父亲啊,献祭的羊在哪里?”她忽然哭了出来。不是那种泪水滚滚的剧烈哭泣,而是静静地,如同多日未落的雨,终于从心底的阴云中缓缓倾泻。

当她读到结论那一句——

“祂舍不得让亚伯拉罕献出以撒,却选择对自己残忍:亲手献上了祂的儿子”,她几乎无法呼吸。

“原来,我不是祭品。”她事后说,“我不是被弃的那个。”

那天她写了一封信给少年,字没有太多,只有一段短短的话:

谢谢你写下那篇文章。它不是答案,但它是神还在说话的证明。

少年后来把信夹在圣经里,一直没有拿出来。他说,这是他第一次相信,文字也能搅动灵魂。

四、启程

他后来没有成为牧师,虽然曾有人劝他去读神学院。他笑笑说:“我不是讲道的人,我只想写。”

我知道他说的不是文字工作者,而是某种更深层的“职分”。他把每次写作,看成一次服事,一次无声的讲道。他说:“有些人站在讲台上,我站在纸页里。”

研究所毕业后,进入业界,也开始偶尔写些东西。不是什么华丽的文章,多半是一些生命见证、小品散文,有时也只是几句记录。但每次写,我总感觉他不是在整理思绪,而是在祈祷。

有一次他问我:“你相信文字能改变一个人吗?”

我想起那个走出失恋幽谷的女孩,想起我自己从少年眼中看见的神,点点头说:“我相信。”

他轻声说:“那我想一辈子做这样的人。”

我们后来各自有了人生的方向,联系也不像从前频繁。但每当看到他写的东西,我总会静下心来读,仿佛在灵魂深处听见某种不吵闹却坚定的声音。

有一次,他寄来一封信,里面是一篇未公开的稿子,题目叫《沉默》。他说,这是他写过最难的一篇文。是从以撒的视角,重新书写那一段摩利亚山的旅程。

他让以撒说话,让那个少年对父亲举刀的瞬间,不是惊惧,而是信任。

他写:“你沉默不语,不因你不在,而是你在,且太痛,不敢出声。”

我读着,仿佛听见他童年的回音——那个在床下看见刀、在夜里一个人回家的孩子,在纸上对天父说话。

他没有把父亲写进那篇文章里,却无声地让每一句都贴近父亲的灵魂。他没有谈论伤害,却让字里行间都散发赦免的香气。

我读完后,在深夜静静祷告。为这位我曾在海边遇见的少年,为他的父亲,为所有曾被沉默击溃,又在沉默中站起的人。

也许,这正是我们这世代的摩利亚山。

没有火、没有刀,没有祭坛与羔羊。但有一个又一个的灵魂,在沉默里问神:“你在吗?”

而神,从不以言语回答。但祂让一些人,用生命作答。

他,就是这样的人。

(为保留作者参赛作品文字的原汁原味,编辑时仅对文中错别字进行了修改。)

Augustinus

个人简介:

李奥创意工作室李奥自然写作负责人/中原大学宗研所校友/湾里长老教会会友

获奖感言:

当我在人生载浮载沉的时候,上帝用文字当我的浮木,拯救我,喂养我,造就我一家。愿我成为上帝的器皿,为祂得人如得鱼,一切荣耀都归给祂。

《海边的少年》评析

——李宜涯

此次进入决审的三篇文章,都很优秀。若真要分出首奖、优胜奖和佳作,我会以这篇文章带给读者什么心灵震撼和反思为主要的评审依据。至于文字的纯熟流畅和技巧,应是基本要求,当然,这也是很重要的,毕竟,这是文学性的作品。

三篇文章中,以《夜行荒原》的文字最为纯熟,不愠不火。但必须耐住性子,才能进入情境。作者给读者的心灵震撼是:“只要仍有生命与气息,万物就皆有改变的可能,世间的风景如此,人生的风景又何尝不是?”这是人生常理,基本上给予读者的震撼力没有那么强烈。

震撼力的强大与否,是评量文学作品中很重要的一环。好的文学作品的条件,首重思想与情感的深度与独创性,能蕴含深刻的哲理、对人性的探讨,或对社会现实的独特见解。 至于基督教文学,本质上还必须要有对基督教信仰的回应,并注重如何潜移默化地影响读者的思想,而不是直白的宣教。

因此,《夜行荒原》直述的觉悟,远不及《海边的少年》中,对上帝测试亚伯拉罕是否残酷的诘问及反思,来得更令人深思。《海边的少年》也因此得到较多的评审青睐,拿到首奖。

《海边的少年》,主要用四个层次,缓缓地,也清楚地带出少年信仰的天路历程。

作者以旁观的角度,从开始“我在海边钓鱼时,遇见了一个心里有风暴的孩子。那风,像要把他吹走。但也许,某个更温柔的风,正悄悄吹进他心里——”,开启了少年“你觉得一个人要变成坏人,是不是一瞬间的事?”的自我生命探索。

当少年进入教会,他逐渐与凶暴的父亲和解。“我知道他不是不爱我,”少年对我说这句话的时候,眼神是平静的,“只是他不知道怎么去爱。”作者看到了少年的成长。

作者把握住文章“起承转合”的要点,第三段的转折,是事件的转折点,也是本文的“文眼”。全文的感情与信仰基调,在此段确立。

少年长大了,大学毕业后他顺利上了宗教研究所。他写了一篇报告,是关于亚伯拉罕献以撒的故事。他不是交作业的那种写法,是灵魂颤抖着、文字止不住地流出来的那种书写:“测试亚伯拉罕的上帝残酷吗?我没有答案。但祂却对自己残酷。祂没有让亚伯拉罕最后献出以撒,却为了人的罪,残酷又血腥地献上了自己的儿子──耶稣。”而这一份报告,也同样影响和感动了另一位正行经失恋幽谷的室友,“原来,我不是祭品”,“我不是被弃的那个”。

作者充分地诠释了文字也能搅动灵魂!少年后来成为一位文字工作者。他的天路历程,没有火、没有刀,没有祭坛与羔羊。但用文字,让一个又一个的灵魂,在沉默里问神:“你在吗?”这是大哉问,而神,也从不以言语回答。但祂让一些人,用生命作答。

这是一篇质朴却动人心弦的散文,没有瑰丽的辞藻,没有绚烂的技巧,更没有直白的宣教,但却能让人震撼和得到救赎:原来,我不是祭品,我不是被弃的那个。而这也是许多基督徒长久以来埋在心中,却不敢直言的疑问。

文学奖详细记录请查看网站:

https://gwcontest.org/