- 故事的呼唤

- 2025年9月26日

马睿欣 | 遇见天书

大自然是一本独特的天书。因用心“阅读”这本书,他们读懂了祂在其中留下的“创造性的语言”,由此生命被点燃照亮。让我们一起来看。

笔尖深入文学土壤,文字传递信仰价值。欢迎查看文末海报,了解RC01《21世纪创作者的挑战课》。

大自然的动植物,因我们把自己放得太大,又太聒噪,在生活中常显渺小且沉默,但它们往往是祂安置的灯,等在那里,被遇见,照明生命里一些从前看不到的真相。

人生,某盏灯熄了,往往,会令另一盏灯被点亮。

约翰病了,习惯埋首在工作桌和学生当中的他,必须暂时放下一切计划,重新聆听身体的节奏。稍稍有力气时,他就出外散步。

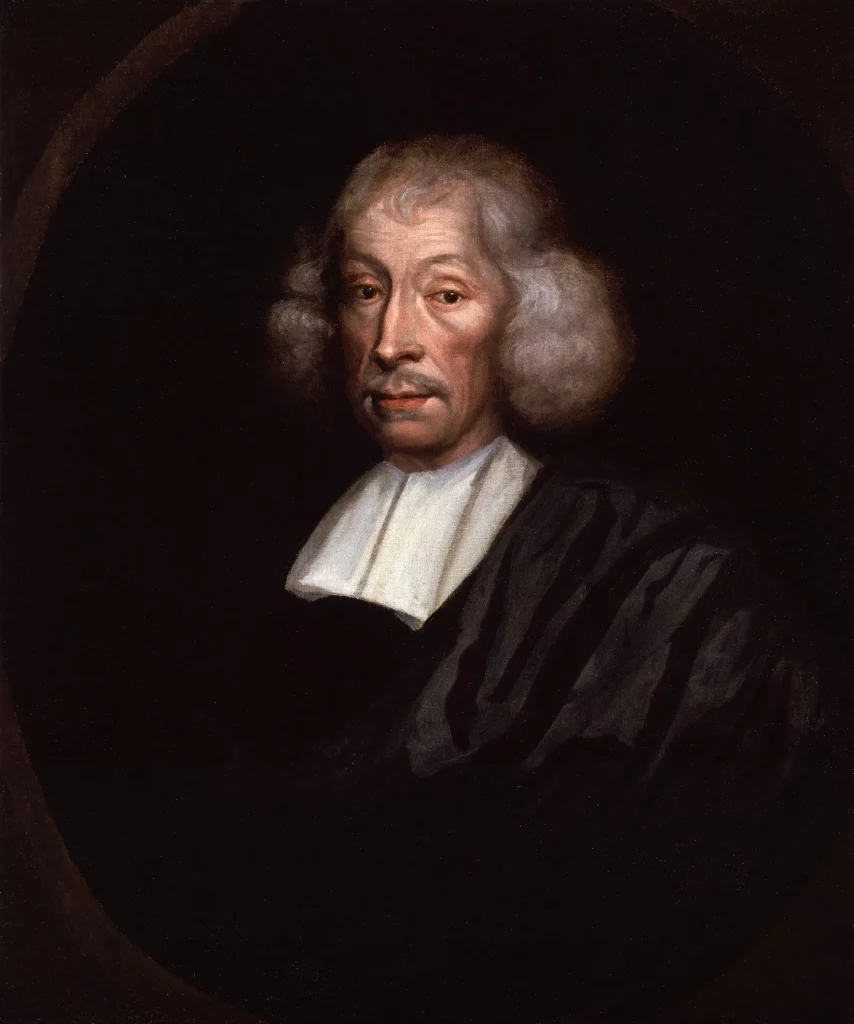

从小喜欢文学和植物,自剑桥大学文学系毕业后,他以优秀成绩留校担任老师,转眼已经十年。这场病,把他从讲堂和学生热情的环绕中抽出,带到野外。每天,他因身体虚弱必须慢慢地走,没有目的地要到达,这使他能够仔细观察路旁各种不同花草的颜色、形状。约翰惊叹于野外是一个伸展台,上帝亲自为花草穿上自己设计的衣服,举办了一场又一场的服装表演。三十一岁的他,仿佛第一次进入大自然的园子,被路旁各种植物唤醒,惊觉自己过去太忽略上帝巧妙的杰作。

遇见花草,好似在病中的黑暗里燃起了一盆火,点燃他自幼对动植物的研究热忱。

两年后,约翰·芮(John Ray,又译约翰·雷,1627—1705)恢复了健康,也完成了《剑桥的植物》这本书。他说:“没有一种工作,比认识大自然的美丽,并从中明白上帝无穷的智慧与美善,更有价值,更让人欢喜。”

他在花草的研究里遇见上帝的伟大,生命,也因此对祂屈膝跪下。1661年,当皇帝要求基督徒必须向皇帝效命,只能照皇室颁布的祷告书祷告时,已被按立为牧师的约翰·芮为真理起来反抗,逃到欧洲其他国家。他很清楚创造大自然生物的主也是自己生命的王,所以即使在逃亡的困境中,仍然继续透过研究花草植物,纪录上帝的伟大。

“认识上帝精美的作品,会让你们获得更大的满足感。”他对学生如此说。

出身贫穷,到已经相当有学术成就时,动植物学家约翰·芮仍然两袖清风,连奉养寡母都很困难,所以一直不敢结婚。但是在对各种动植物的认识过程中,他享受着创造主的富裕,也深感自己生命必定因祂毫无缺欠。果然,神后来差遣一位富有的学生资助他开设实验室,让他可以和另一位动物学家走遍英伦三岛和欧洲,收集各种植物、动物和岩石,做了非常整全的记录,并且汇编成档案。

这位曾经浸泡在古典文学作品中的剑桥老师,因着病中那场与花草的遇见,开始强调:亲身观察自然,远胜于仅仅阅读他人著作。他相信“研究自然”是敬畏神、培养谦卑和敬拜祂的重要途径。在自然的学术钻研中,他从未停止寻找灵性启示,向人述说造物主的智慧。

约翰·芮被视为英国博物学的先驱之一,最有名的贡献是将“物种”作为分类单位,强调要依照自然特征来划分动植物,而不是人为或采用任意的标准。这样的智慧,正是出于他对上帝的敬畏——人无法自己创造,却可以透过了解祂的作为来理解被创造的动植物。

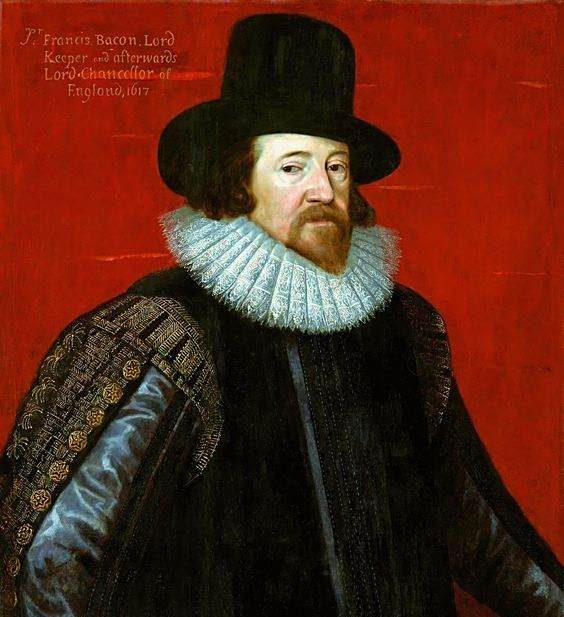

科学哲学家培根(Francis Bacon, 1561—1626)曾讲过:“在我们面前有两本书可以研读,第一本是圣经,启示神的心意;第二本是大自然,显明神的工作。”这正是约翰·芮的经历——研读圣经时,他聆听着上帝的话,去认识上帝是谁;而研读动植物的时候,他阅读着上帝写的另一本,为所有人打开的奇妙天书。

他的著作《上帝智慧的彰显》(又译《造物中展现的神的智慧》),虽记载着对动植物的科学研究,却也是他尊崇上帝的一篇长长的信仰告白。

我想起作家杨腓力在《另一世界的传言》这本书里曾写道:“自然与超自然不是两个世界,而是同一实相的不同表现……我们生活在蛛丝马迹之中,像救援者从炸裂的彩色玻璃碎片里,去拼凑线索……若要完整遇见这个世界,我们需对自然界有更超自然的敏锐。”

那年,我也看见一位长辈因着遇见一片野花,点燃了活下去的盼望。

她从三十几岁起就患上一种免疫系统的病,全身关节不停被攻击,疼痛,是她的每一天。

谁都有痛的经验,也会在痛的时候,想办法忍受,同时想办法解痛。但在那个医学对免疫系统疾病仍然懂得太少的时代,每天,她只能看着那一瓶止痛药,陷入什么时候吃,什么时候可以再等等的困难选择里。因为止痛药吃多了药效会减低,同时,她的胃被止痛药长期侵蚀,已经出现溃疡症状,连医生给她药时,都无奈地摇头,告诉她:“忍不住,再吃。”

很多年间,她的生活可以缩写成“被疼痛追赶”这几个字。尽管身边有爱她的家人和朋友,也有丰裕的财力可以提供她需要的医疗和富足的生活,她却掉在疼痛的井底,爬不出来,每日都痛不欲生。

家人想尽办法要让她舒心,转移她的注意力,同时,因为传统医学不能提供止痛剂之外的治疗方案,她也尝试了中医和各种另类疗法。可惜,这些都换不到她脸上的一个笑容。或者应该说,当她为了家人而勉强挤出一个微笑时,那表情仍充满了苦味。

一个春天的午后,她望着药瓶,知道才吞过药没多久,疼痛却不见任何缓解,心情很抑郁,几乎绝望。她再也不想盯着墙上的钟,苦苦地熬,只为了等候下次服药时间的到来,于是,她决定换上鞋子,到外面走走。

长期生病,与外界几乎断了接触,她已经忘了阳光照射在身上的感觉。丈夫曾希望带她到处旅行,换换心情,但她总是说没有体力,也不想出门,更不喜欢让外面人健康灿烂的模样来提醒自己的残弱。

她居住的城市很安静,每栋房子都很大,很深,被高耸的树木拥着;只是藏在里面的故事,就像她的痛,被包裹在物质条件的华丽里,没有被看见。

她走过那些和自家房子一样,被专业园丁照料的院子。百花齐放,在她的眼中却像一堆塑胶花那么无趣。

突然,她被转角路边一块空地吸引。

虽然那是个气候干燥的城市,但是她住的区每家院子都有自动喷水系统,土地总是被滋润娇宠出一园欣欣向荣的花草。但那片不属于任何人家的土地非常贫瘠,明显干裂,连杂草都难以生存,却长出一大片绿,还开放着好多粉色的花。

那些花的叶子和茎上布满了透明、闪亮的水晶球,远看以为是露珠,在阳光底下仿佛会跳舞。那花瓣薄如绸,多不胜数,呈放射状恣意舒展,宛如一件被巧手精心裁剪的碎纸太阳;花瓣是娇嫩的粉,有贝壳内里最羞赧的光泽,像熔化的琥珀滴落人间。这绝非羞涩的色调,而是大自然用最纯粹的颜料,在灰绿色画布上挥洒出的颂赞。

它们如此安心地归属着荒地,如此安心地接受阳光的召唤而盛开,如此不介意明天的去处,只认真于当下,努力活到最灿烂,用所有生命力,去回应创造生命的设计家。

站在路边,她想着这些路旁的花草也许这几天盛开,明年,便不会再出现。在这种高级住宅区里,到处都是昂贵的花草树木,没有人会在乎它们的死活,或是为它们驻足、多看几眼。这些生命,只不过是脆弱又无用的存在。然而,创造主却毫不吝啬地为它们穿上不能被复制的色彩和造型,使它们成为天地间美丽的一份子。

她非常感动。

自己长久以来拖着残缺的身子,连一把菜刀都拿不起来。她已经问过很多次,这样的生命到底有什么价值和意义?有什么用?

之后,她才知道,那植物叫做冰花,生长在干旱、贫瘠、充满挑战的环境中。最大的特点就是没有选择枯萎,而是演化出了储存水分的“冰晶”细胞,使其叶子在阳光的照射下,仿佛镶着施华洛世奇水晶钻,将恶劣的条件转化为独特的美。冰花是“向阳性”极强的植物,它在夜晚和阴天会聪明地闭合起来。这,是为了保存能量和水分,好在下一个艳阳天里,能毫无保留地绽放。

遇见冰花,翻转了躲在家里愁眉苦脸度日的她。“从那天起,我告诉自己,至少,要和冰花一样努力活好今天。”她开始带着疼痛与外界连结,把握每一个可以出门接触大自然的机会,不再拒绝家人安排旅行的邀约。虽然多数时候她到了旅游景点无法下车走路,或是只能坐轮椅在车子旁边晒晒太阳,甚至必须待在酒店,从酒店的玻璃窗看向远处美丽的风景,她都愿意回应这每一个机会,全心颂赞上帝在大自然画布上的妙笔挥毫。

鲁益士(C.S.Lewis)曾在他的著作里多次提到,人类在自然中,看到诸如山峦、星空、海浪,所感受到的惊叹与吸引力,其实并不是我们最终渴望的东西,它们引导我们“想起”另一个更真实的世界,不再受困于眼前。

写《时间的皱纹》的小说家马德琳·英格尔(Madeleine L’engle)在她的散文集《踏水而行》里,也多次提到自然是人类艺术创作的基础。她认为上帝在大自然里留下了“创造性的语言”,而艺术家与信徒都需要学习“阅读”这个神圣语言。

她写到:

所有真正的艺术都是“道成肉身的”,真正的信仰也是如此。上帝用话语创造天地万物,天空、大地、江河、花草、鸟兽,都是那“神圣话语”的具体呈现,我们应当学习阅读。

我们常常在荧幕上看到世界各地的好山好水。总有一些小视频用几分钟,把某处自然奇观送到眼前,也有高科技空拍才截取得下来的山川河谷镜头,配上介绍的文字,让人仿佛身历其境。每次去国家公园,对影像和空间有惊人记忆力的先生,总会指着某一个角度说:这是网络上最常出现的镜头。

大自然,似乎渐渐成为不出门也可以阅读的神圣作品。

爸爸六十五岁退休后,我们一直劝他和妈妈多去旅行,到处走走。但他总笑着回答:“不用了,我天天在家看电视旅游节目,可以到的地方更多,还很舒适,不必晒太阳,忍受舟车劳顿,最重要的是不花钱。”

这样一晃,度过二十多年退休时光,除了几次被姐姐、姐夫软硬兼施带出国之外,多半时间,因平日不爱追剧,身体硬朗的他都在荧幕里观看世界的天光奇景,和各种动植物的奇妙生态。

一直到那年,因糖尿病造成小腿动脉血管钙化,步履越发蹒跚。他不想让人看见自己的衰老,于是开始连家门都不肯踏出。身为医生的姐夫屡屡劝他趁还能出门,假日一起到大自然里,不用在乎能走多远,只要能“到”,就可以享受其中。

但他固执拒绝。当时的他,虽然理性上承认有位创造宇宙万物的主,却未曾真正把自己交出去,仍抱着“人定胜天”的观念。大自然,在他心中代表未知,总有一天要被征服。年轻时曾经非常爱爬山登峰的他,年老时认为面对一座爬不上去的高山,和遥不可及的大海,没有什么意义,只显出自己的脆弱。

直到截肢,和身体其他器官突然快速衰微后,在离死亡线不远处,他终于承认生命不能由努力赚取,永远的救赎不在交换条件,而在白白领受。

相信,并且透过祷告与主连结,使他过去对信仰的理性认知,转变成生活的力量。稀奇的是,自尊心很强,曾经说过截肢和死亡之间会选择后者的他,在真正开口对创造主祷告,与祂建立关系后,竟答应坐在轮椅上,被妈妈推出门,到家附近的公园散步。

那天,在高耸的树木围绕下,轮椅上的他显得格外渺小。阳光穿越树叶,打在他苍白的脸上,每一丝,都闪着金光。经过一片树林,突然遇上不知名的虫子和鸟儿扯开喉咙飙歌。他静静地听着,像一个孩子般好奇,惊喜。那一刻,他明白了自己终于不需要再与蕴藏于大自然的神秘力量争竞,害怕被吞食。放松的脸上出现了生病以来从未有过的笑容。

他遇到的虫子和鸟儿到底在唱什么?我不知道,但那是爸在这世间最后一次出门,与受造万物告别。开口喊创造的主为天父后,在生死难解的奥秘之中,他的灵魂有了安全感,不必和未知辩解,只需要信靠顺服。

那个午后的虫鸣与树影,从未如此安静,也从未如此响亮。它们是他一生中最后遇见的亮光——不是来自远方,而是出自万物深处。

原来我们从未真正遇见世界,直到世界以它本来的样子遇见我们。

那创造的主,早已将邀请函藏在每一片花瓣的脉络、每一声鸟鸣的停顿之中。“遇见”,从来不是去找寻,而是被显现;不是去征服,而是被启示。

约翰·芮遇见了植物中的智慧,病中的长辈遇见了冰花里的勇气,而父亲,在这最后一程的户外时光里,终于在自然这本天书里,读懂了盼望的缘由。他不再透过荧幕看世界,而是以一颗谦卑的心,接受花草树木虫鸣鸟叫的送行队伍,它们向他预告着永恒的家已在不远处,正在欢迎他回家。

路,还在延伸;

灯,依旧会一盏一盏地在路上点亮。

你愿意出去走走吗?

也许下一个遇见的,

就是你一直在等待的答案。

—THE END—

课程推荐

文5_01-809x1024.jpg)

作者简介

马睿欣

电子工程学士,富乐神学院神学硕士。一生钟爱写作。曾任《宇宙光杂志》《真爱》杂志专栏作者,文章发表于两岸北美杂志报纸、公众号等。

过去几年主领“用心生活”微信群透过文字去影响近学员在不同人生阶段(单身到成人子女的父母)的现实生活中认识真理,活出真理,享受真理。

着有散文集《游子足音》《管教的智慧》《理家理心》《直面网络》《书虫落网有出路》(合著)《养育模式大逆转》。